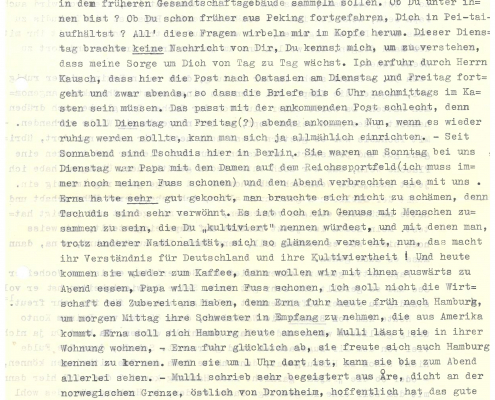

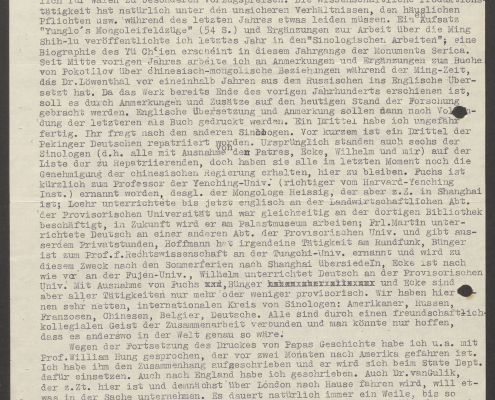

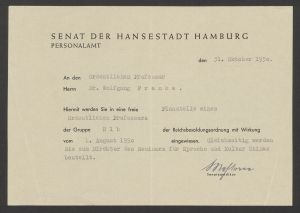

在1950至1951年的冬季学期,傅吾康就任汉堡大学汉学教授,这一职位从1910年到1923年曾由他的父亲福籣阁担任。从1950年到1970年傅吾康还是汉堡大学中国语言文化系的系主任,一直到1977年退休他还在重新建立和进一步发展德国汉学方面发挥着关键作用。

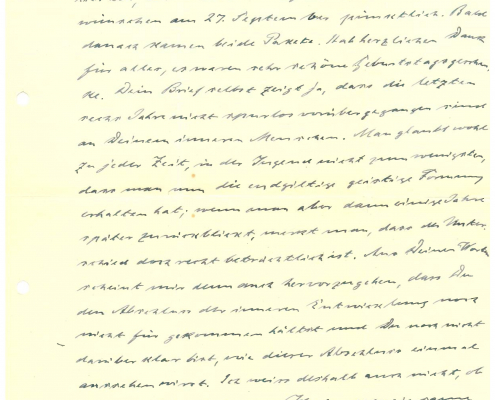

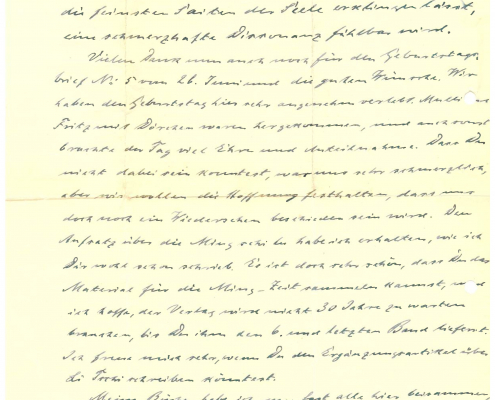

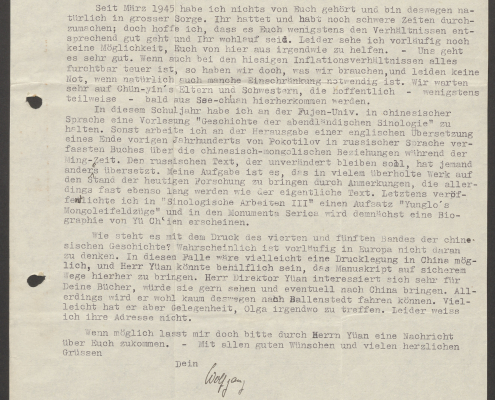

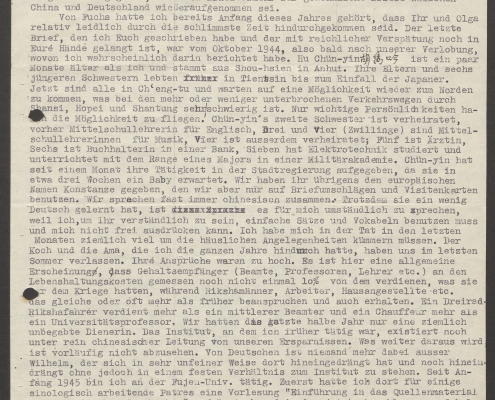

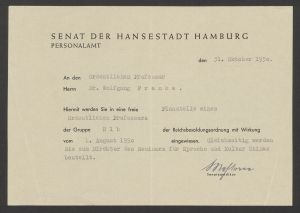

傅吾康的教授聘书(1950年)

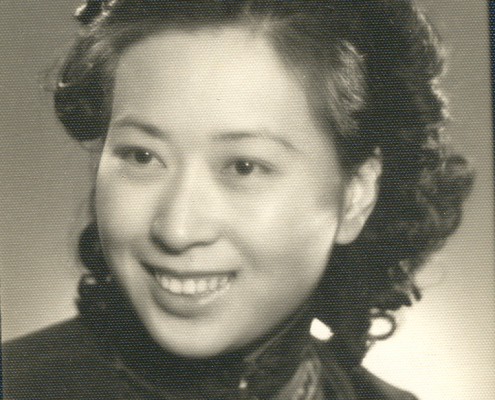

二战结束时,德国的汉学几乎完全凋敝。许多图书馆被毁,有能力重建学科而没有政治污点的教员又很缺乏。对于作为系主任的傅吾康来说,在学院机构层面上重建并随后发展学科是一项紧迫的任务。在这一背景下,在汉堡为汉学专业设立第二个教授职位就显得尤为重要:1967年,刘茂才(1914-2007)被成功聘来担任该职,他是第一位在德国获得汉学教授职位的中国学者。他在中国文学方面拓展了汉堡的汉学领域。

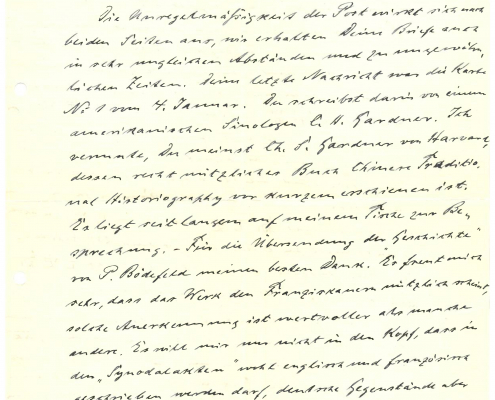

在担任汉堡系主任期间,傅吾康充分利用了教授职位享有的多种机会和自由。他时常在日本、美国和马来西亚长期访学及担任客座教授,退休后也到访过中国。访学期间他委任国际上的著名学者代理他的教职,这给战后时期的汉堡汉学带来了别样的风采。

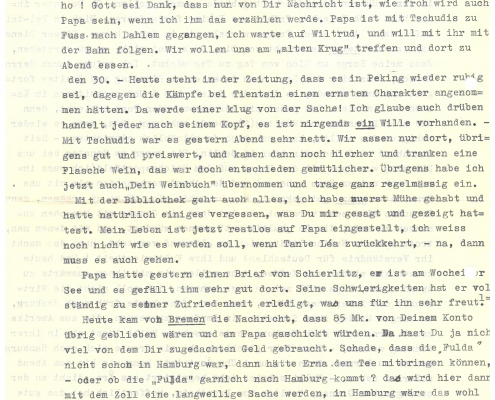

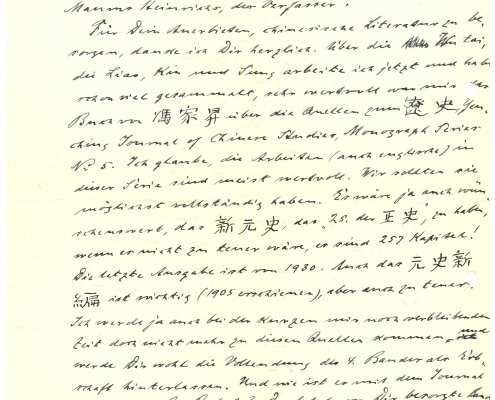

在学术研究方面,傅吾康从1940年代起就开始密切关注明代历史。他最初的目标是实现他父亲的愿望,即为其著作《中华帝国史》(Geschichte des chinesischen Reiches)续写明清两代的历史。由于他并不赞同他父亲受普鲁士历史主义影响的国家政治历史观,他在1960年代不得不地放弃了这个项目。尽管如此,他仍然继续进行对明代中国的资料收集和历史研究,并做出了大量贡献。这一研究重点最终在他的教学领域产生了显著影响:他的许多学生在他们的毕业论文中都从历史及纯汉学角度选题研究丰富的明代历史,这些研究也获得了广泛的国际共鸣。

傅吾康与中文系毕业生在吉隆坡(1970年代) ©版权不明

从1960年代末期开始,傅吾康的主要研究兴趣放在了对东南亚地区华侨历史的研究。1963年,他获得了在吉隆坡的马来亚大学担任客座教授的机会。在接下来的三年里,他在那里教授中国历史,并发展了那里新成立的中文系。在马来西亚的访学不仅使他能够在中国人民共和国仍然封闭的情况下生活在一个华人环境中,而且还使他有机会细致收集几个世纪以来关于那里海外华人历史的碑刻铭文材料。对东南亚地区华侨历史的研究自1960年代末期开始成为傅吾康新的研究重点,并从1971年到1974年得到了德国研究联合会(Deutsche Forschungsgemeinschaft ,缩写DFG)的支持。1977年退休后,傅吾康在马来西亚度过了近一年的时间,自此这里成为了他的第二故乡。在1970年代和1980年代,他多次到东南亚各国进行学术旅行;而在1990年代,他将这些实地考察的研究成果,即大批的碑刻铭文材料,作为原始文献结集出版。这些著作现在是研究马来西亚、泰国和印度尼西亚的海外华人历史的必读书目。

与1950年代到1970年代大多数德国汉学研究不同,傅吾康的研究成果还体现在对现代中国的特别关注。

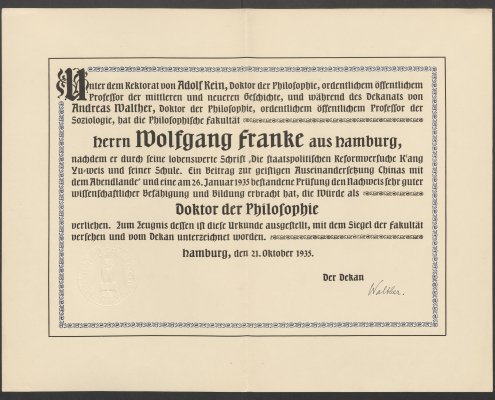

傅吾康曾在1935年以康有为在清朝末年的革新尝试为论文主题获得了博士学位。在二战以后,他也通过专著和期刊文章广泛地开展了对中国近现代史及中西关系的研究。值得称道的是傅吾康的专著《中国革命百年 1851-1949》(Das Jahrhundert der chinesischen Revolution)(1958年)和《中国与西方》(China und das Abendland)(1962年),这两部著作都被翻译成了英文,并确立了他作为当代主流中国问题讨论中的重要文化中介者的地位。

傅吾康与汉学家爱德华·索里希(1893-1982)在汉堡参加东亚爱宴(1950年代) ©版权不明

然而,傅吾康对这些问题的广泛讨论并不是因为他特别热衷于政治——在他的自传中他甚至将自己描述为不热衷于政治的人。事实上,阅读他的自传和访问他的同事亲友会给我们这样的印象:傅吾康一方面相信,不了解中国的近代历史就无法理解当代中国及其与西方社会的关系;另一方面他也看到了促进中西方社会之间跨文化交流的迫切需求,以便增进相互理解。因此傅吾康倡导另外一种汉学的学科认知,即更着眼于现代中国的历史、社会和日常文化,而不仅仅局限在从语言学角度研究经典文献。这种认知尤其体现在1974年出版的备受国内外赞誉的《中国手册》(China-Handbuch)上。该手册由傅吾康与他的学生、女汉学家施泰格尔(Brunhild Staiger)(1938-2017)编著,汇集了由一百三十多位作者贡献的三百多例条目,内容涉及1840年以来中国的方方面面。

《中国手册》是在德国东亚学会(Deutsche Gesellschaft für Ostasienkunde,缩写 DGOA)赞助下出版的。这说明傅吾康不仅是一位国际知名学者,为了推动学术研究他还参与了诸多学术机构和委员会的工作。例如除了德国东亚学会,还有德国研究联合会(DFG)和大众基金会(Stiftung Volkswagenwerk)。此外傅吾康特别重视汉堡的亚洲研究所(Institut für Asienkunde ,缩写IfA)。作为一个主要由外交部资助的非大学研究机构,该所自1950年代末以来致力于当代中国和东南亚地区的相关研究。傅吾康担任该所主要负责人长达几十年,并与其它工作人员在教学和研究上进行了合作。

傅吾康在英国参加青年汉学家研讨会(1959年) ©版权不明

傅吾康对跨文化交流的推动进一步体现在汉堡大学中国语言文化系对学习现代汉语口语的重视。直到1960年代,汉堡的汉学系是全国唯一先从现代汉语开始学习然后教授古代汉语的院系。另外不仅只在汉堡汉学系,他主张将现代中国研究作为大学汉学研究中一个不可或缺的部分。

傅吾康对于当代中国的多方面研究以及他在公共讨论中的跨文化努力,例如他为联邦政治教育中心(Bundeszentrale für politische Bildung,缩写bpb)提供的中国常识小册子,使他成为在现实政治中炙手可热的顾问。傅吾康在1960年代末为外交部政策制定官员就德国东亚政策的初步考量提供咨询,以及他在1972年秋就中德建交问题为德国外交部长谢尔(Walter Scheel)担任顾问,无疑可以被认为是两个最重要的事件。

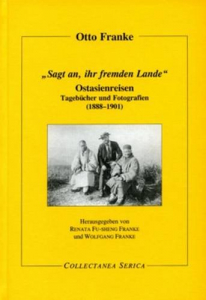

许翰为著作《中国》(2016年) ©卡尔·贝德克尔出版社

傅吾康不仅是一位重要学者、东西方之间的文化中介者,他更是一位学术导师。很多他的学生后来成为著名的教授,包括林懋(Tilemann Grimm),贝尔恩德(Bernd Eberstein),韦伯多(Bodo Wiethoff),余蓓荷(Monika Übelhör),以及日本学领域的曼佛雷德(Manfred Pohl)。

从汉堡汉学系中也涌现出一些有意选择不走学术道路的知名人士。一个典型的例子是汉学家和出版家许翰为(Hans-Wilm Schütte)(1948-)。他在傅吾康的指导下,于1970年代末以中华人民共和国的马克思主义史学为论文主题获得了博士学位。在之后的几十年里,他通过旅行文学成为德国最受欢迎的关于中国话题的出版家之一。

傅吾康的影响和成就难以简单概括。不过,出版家许翰为在笔者的采访中有着精辟的总结:

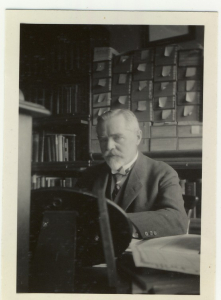

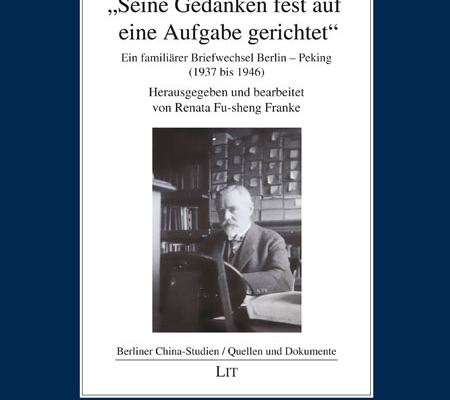

傅吾康在他的书房(1986年) ©版权不明

“许多外国人在中国生活多年,但只学了他们日常生活中需要的汉语,而汉语的读写从未学过。回国后他们就被视为中国专家,尽管他们根本不是。相反傅吾康得益于他的语言功底,让他在赴华时期深入了解了中国这个国家及其传统,而那个时代(五十年代到七十年代)只有极少数人能够像他一样。我认为他这种学术深度与现实经历的结合是研究中国的典范。此外他令人赞赏的是,他认识到为后续研究而收集和获取原始文献的重要性。这是一项辛苦的工作,并不会赢得太多赞誉,但它可能为后世几代学者都奠定了基础。”

(来源:笔者对许翰为博士的书面采访,2023年9月15日)