Sammlung Kahlen

Wolf Kahlen übereignete seine Sammlung zu Ost- und Zentralasien sowie dem tibetischen Gelehrten Thang-stong-rgyal-po im Sommer 2023 der Ostasienabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin. Die Fotos, Reisetagebücher und Dokumentarfilme liegen digital vor. Zur Einsicht der Reisetagebücher und Dokumentarfilme wenden Sie sich bitte an x-asia@sbb.spk-berlin.de.

Vorstellung Kahlen

Wolf Kahlen, 1986 in Lhasa, fotografiert von Jürgen Grimm

Wolf Kahlen (geboren 1940) ist ein deutscher Pionier im Bereich Videokunst, Performancekünstler und Tibetforscher. Er studierte Kunst, Kunstgeschichte und Philosophie an der Werkkunstschule Braunschweig, am Ateneum Helsinki, an der Hochschule der Künste Berlin, der FU Berlin und der Columbia University in New York. Seit 1969 sind seine Kunstarbeiten in den Bereichen Film- und Video, Videoskulptur, Fotografie und Performance angesiedelt. Daneben hat er durch das Mitinitiieren des Video-Forums „Neuer Berliner Kunstverein (NBK)“ (1970/71) und der Gründung des Kunstzentrums „Ruine der Künste“ (1982) Räume und Möglichkeiten für seine und die Kunst anderer geschaffen. Er hatte verschiedene Lehrpositionen an deutschen und internationalen Hochschulen inne, unter anderem an der Rutgers-University (New Jersey, 1977) und am Massachusetts Institute for Technology (1980/81), seit 1982 war er bis zu seiner Emeritierung Professor für Intermediäre Kunst an der Fakultät für Architektur an der Technischen Universität Berlin.

Seit 1985 hat er kontinuierlich Videodokumentationen zur tibetisch-buddhistischen Kultur in Tibet und der Himalayaregion (insbesondere Bhutan, Nepal, Sikkim und Spiti), Indien, der Mongolei und China gedreht. Hierbei beschäftigte er sich immer wieder mit den Spuren von Thang-stong-rgyal-po, einem buddhistischen Gelehrten und Baumeister des 14. Jahrhunderts.

Kahlen ist verheiratet mit Barbara Kahlen, einer deutschen Keramikkünstlerin. Sie haben gemeinsam einen Sohn, Timo Kahlen, der als Medien- und Klangkünstler aktiv ist.

Thang-stong-rgyal-po

Thang-stong-rgyal-po, Detail eines Thangkas, fotografiert während der Thang-stong-rgyal-po-Expedition 1988

Thang-stong-rgyal-po war ein buddhistischer Gelehrter des 14. Jh. Geboren im Jahr 1361 in Vo-ba lHa-rtse in gTsang, wurde er bereits als Kind ordiniert und verbrachte daraufhin einen Großteil seiner Jugend mit Meditation und dem Erlernen buddhistischer Praktiken. Er zeigte früh ein Interesse für die rNying-ma-Schule und gilt als Wiederauffinder einiger gTer-ma, sogenannter Schatztexte. Dabei handelt es sich um Texte, die in der Regel vom buddhistischen Gelehrten Padmasambhava versteckt und ab dem 11. Jh. wieder aufgefunden wurden. Sein Leben war geprägt durch eine ungemein große Reisetätigkeit von Swayambhu in Nepal bis zum Wutaishan in China, durch ganz Tibet. Seine monastischen Zentren lagen in Ri-bo-che in La-stod und in Cho-bo-ri in der Nähe von Lhasa. Er starb der Überlieferung nach im Jahr 1485, also mit 124 Jahren.

In tibetischen Quellen werden seine fünf größten Verdienste hervorgehoben. Er baute Eisenkettenbrücken an insgesamt 58 Orten in ganz Tibet, traf einen chinesischen Kaiser, wahrscheinlich Chu Ch’i-chen (reg. 1436-1449) und brachte ihm die Grundlagen der buddhistischen Herrschaft näher, er bekehrte, den vorher Menschenopfer praktizierenden König Kāmata zum Buddhismus, zivilisierte die Klo, einen Volksstamm in Südwesttibet, und baute Stupas und andere religiöse Bauwerke an diversen Schlüsselpunkten in der tibetischen Topographie. Darüber hinaus gilt er als Begründer der tibetischen Theatertradition Ache Lhamo (Xa-ce lha-mo), in der klassische Themen wie buddhistische Erzählungen, Lebensgeschichten wichtiger Persönlichkeiten und historischen Ereignisse in Theaterstücken mit Tanz- und Musikelementen aufgeführt werden. Er war auch für den Bau des ersten Tempels des großen Klosters in sDe-dge verantwortlich und entdeckte die Eisenlagerstätten in Tsa-gong, Pa-gro und sKyid-grong. Neben dem Bau von Brücken und religiösen Gebäuden wird ihm auch die Errichtung von Fähren zugeschrieben.

Kahlens Reisen

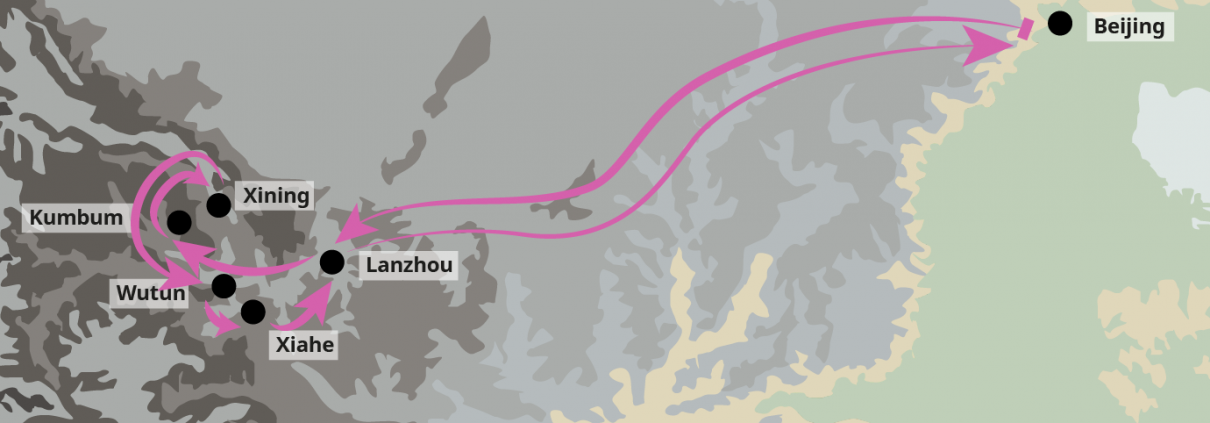

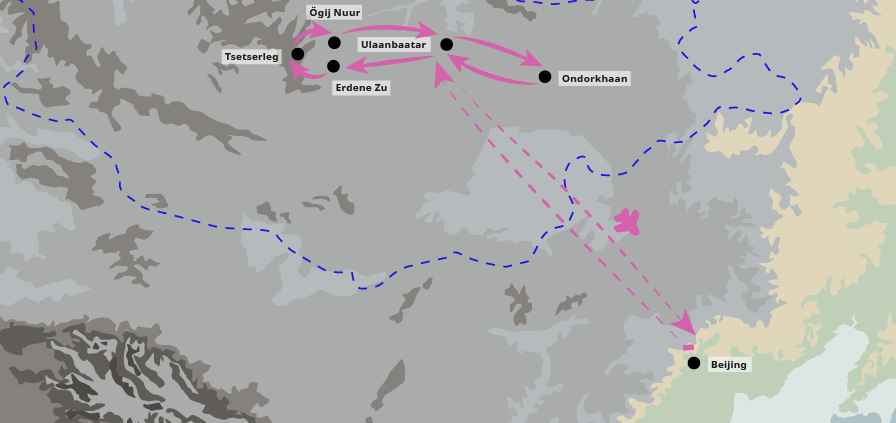

Wolf Kahlen hat die Inhalte der Sammlung auf insgesamt fünf Reisen durch Indien, Zentral- und Ostasien zusammengetragen. Im Folgenden werden die Reiseroute und beteiligte Personen kurz vorgestellt.

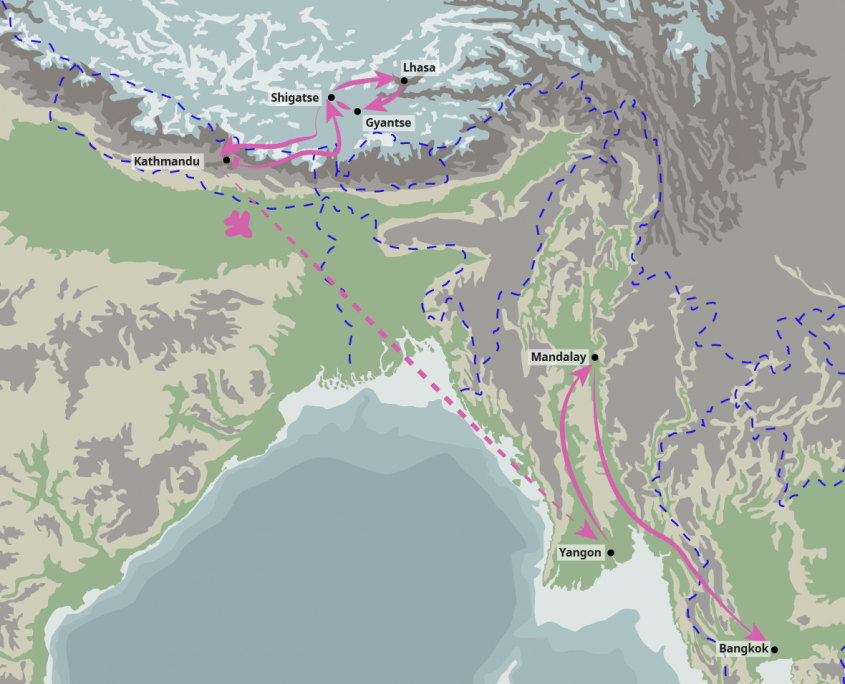

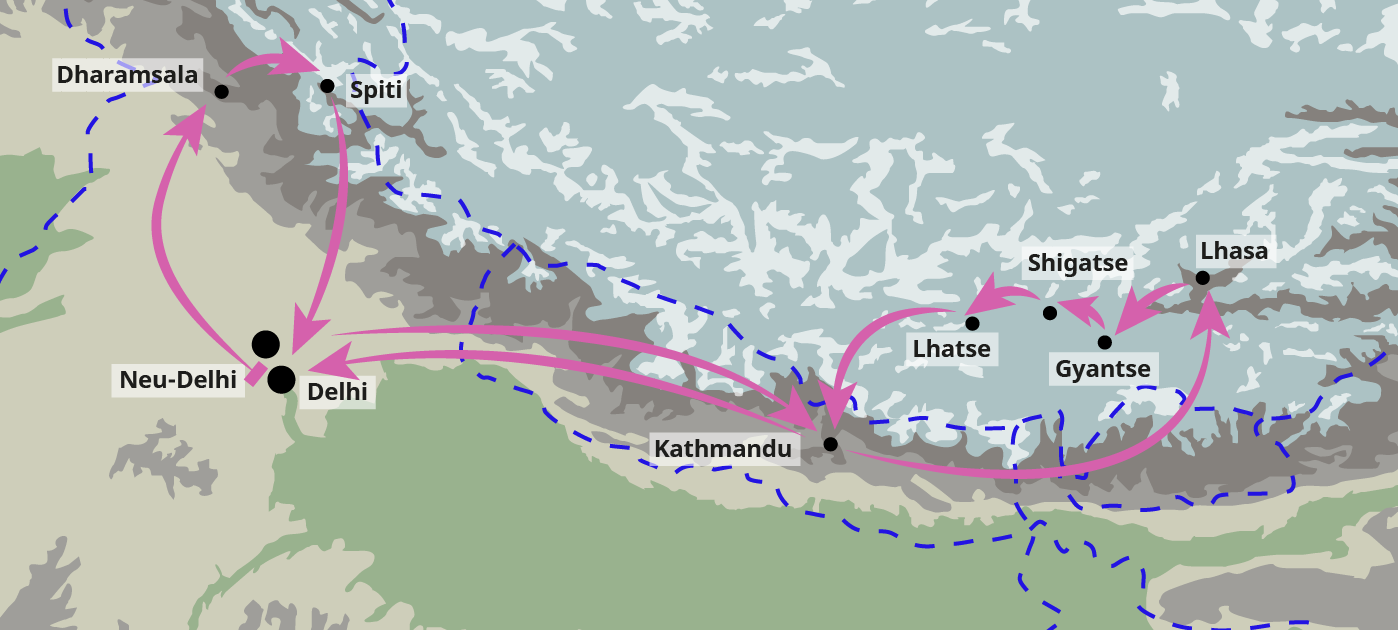

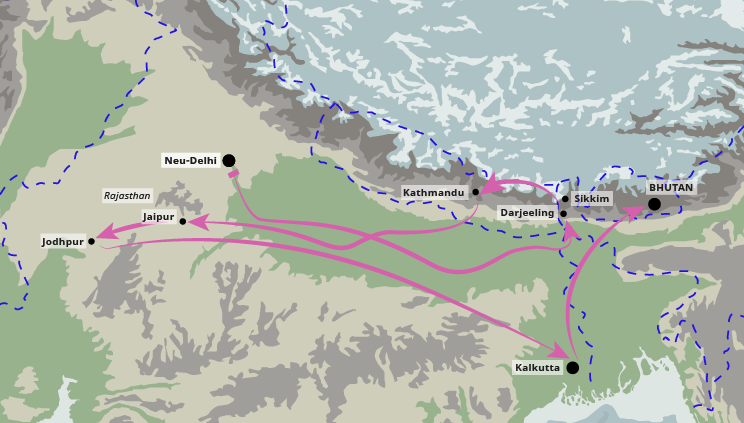

Route der 1. Reise mit Startpunkt in Neu Delhi bis nach Bhutan

Die erste für die Sammlung relevante Reise fand zwischen Februar und Mitte Mai 1985 statt. An ihr nahm auch Wolf Kahlens Ehefrau teil. Die Route erstreckte sich von Neu-Delhi, wohin sie aus Deutschland per Flugzeug angereist waren, über Darjeeling bis nach Sikkim, wo insbesondere Gangtok und das Kloster Rumtek einige Tage besucht wurden. In letzterem verbrachten die beiden das tibetische Neujahrsfest Lo-gsar. Anschließend reisten sie nach Kathmandu (Nepal) und unternahmen mehrere Ausflüge ins Umland, etwa nach Chobhar, Pharping und Bodnath. Von Bhaktapur ging es zurück nach Kathmandu und von dort zurück nach Indien mit einem Abstecher nach Rajasthan (insbesondere Jaipur und Jodhpur), bevor sie ihre Reise via Kalkutta am 15. April 1985 zum eigentlichen Ziel Bhutan fortsetzten. Von dem Aufenthalt in Bhutan selbst existieren keine schriftlichen Tagebuchaufzeichnungen, dafür allerdings viele Skizzen. Der Großteil der Materialien aus der Zeit in Bhutan befindet sich heute in der Königlichen Bibliothek in Thimphu, da Kahlen als Consultant for Art and Architecture der königlichen Regierung von Bhutan tätig war. Dadurch ließ sich aber auch mit den vorhandenen Materialien die Reiseroute in Bhutan nicht mehr final rekonstruieren. Die Einträge im dazugehörigen Tagebuch wurden sowohl von Barbara als auch Wolf Kahlen verfasst. Neben zahlreichen tibetischen Gelehrten trafen sie auch Marek Kalmus, der als Expeditionsteilnehmer an der Thang-stong-rgyal-po-Expedition 1988 teilnehmen sollte.

Sammlung

Die Sammlung von Wolf Kahlen umfasst die drei Objektgruppen Fotos, Reisetagebücher und Dokumentarfilme. Sie werden digital an der Staatsbibliothek zu Berlin verwahrt. Es handelt sich um eine Sammlung von 4957 Fotos, die die Reisen von Wolf Kahlen dokumentieren. Sie wurden größtenteils von ihm selbst angefertigt. Während der Thang-stong-rgyal-po-Expedition 1988 entstanden aber auch Aufnahmen von Waldemar Czechowski und Marek Kalmus, die Kahlen und seinem Projekt übereignet wurden. Die gesamte Fotosammlung ist online zugänglich. Die Reisetagebücher geben die Abläufe und Erlebnisse, aber auch die subjektiven Einordnungen von Wolf Kahlen während der oben beschriebenen Reisen wieder. Sie wurden durch ihn selbst im Jahr 2012 per Hand abgetippt und liegen heute als PDF-Dateien vor. Die ursprünglichen Texte wurden nicht verändert, Einschübe und Nachtragungen sind in kursiver Schrift hervorgehoben. Zusätzlich wurden einzelne Seiten, insbesondere mit Zeichnungen wie Grundrissen und Landschaften, eingescannt und an der entsprechenden Stelle eingefügt. Das Tagebuch zur ersten Reise 1985, betitelt mit „Asien“, besteht im Original aus zwei Bänden, die elektronisch in einer Datei vorliegen. Der Umfang beträgt 65 Seiten. Neben Wolf Kahlen stammt eine nicht unerhebliche Anzahl von Einträgen von seiner Frau Barbara Kahlen. Die Einträge von ihr werden in kursiver Schrift von denen Wolf Kahlens abgesetzt. Die einzelnen Einträge sind chronologisch sortiert und datiert. Ab Seite 54 besteht das Tagebuch nur noch aus Zeichnungen, beispielsweise von Tempeln, Alltagsszenen und Landschaften sowie Abreibungen, da sie mit dem Betreten von Bhutan beschlossen hatten, kein Tagebuch mehr zu führen und nur noch zu zeichnen: „Und nun BHUTAN: Wir schreiben kein Tagebuch mehr, zeichnen nur noch und sind jede Minute überwältigt, voller Ruhe und Glück.“ (Kahlen, Wolf und Kahlen, Barbara (1985, 2012 digitalisiert): Diary Asien 1985, S. 54). Das Tagebuch zu Kahlens zweiter Reise 1986 umfasst im Original ebenfalls zwei Bände, die Datei 78 Seiten. Bevor der eigentliche Tagebuchtext beginnt, weißt Kahlen darauf hin, dass er einige Stellen der besseren Verständlichkeit halber umformuliert hat und dass spezifische Reisetipps, Preise und Daten, die er sich für spätere Reisen notiert hatte, weggelassen wurden. Die Einträge sind datiert und chronologisch geordnet. An einigen Stellen hat er Scans seiner Zeichnungen aus dem Tagebuch oder Fotos, die er vor Ort gemacht hat, eingefügt. Die dritte Reise 1988, auch Thang-stong-rgyal-po-Expedition genannt, wurde von Kahlen in zwei Tagebüchern festgehalten und nun in einer PDF-Datei mit insgesamt 96 Seiten zusammengefasst. Die Tagebucheinträge sind datiert und chronologisch sortiert. An einigen Stellen befinden sich, wie auch bei den anderen Tagebüchern, Scans der Originalseiten, in der Regel mit Zeichnungen. Im Gegensatz zu den anderen Tagebüchern greift Kahlen hier wiederholt auch auf Zeichnungen von Waldemar Czechowski zurück. In kursiver Schrift sind nachträgliche Ergänzungen eingefügt, teils aus der Erinnerung eingefügte detailliertere Beschreibungen zum besseren Verständnis, teils wurden Personen nachträglich eingefügt um sie Ort zu schützen, wenn beispielsweise das Tagebuch konfisziert worden wäre. Das Tagebuch zu Kahlens vierter Reise nach Peking und Tibet im Jahr 1990 ist im Original eine Loseblattsammlung. Die Datei umfasst 37 Seiten. Der Beginn des Reisetagebuchs ist nicht mehr vorhanden. Nachträglich hinzugefügte Stellen sind in kursiver Schrift vom Originaltext unterscheidbar. Es handelt sich hierbei in erster Linie um ausführlichere Beschreibungen und chinakritische Passagen. Die Dokumentation der letzten Reise von Wolf Kahlen im Jahr 1994 von Beijing in die Mongolei und zurück besteht aus zwei Dateien. Eine enthält, wie bereits bei den anderen Reisetagebüchern, Reisebeschreibungen von Wolf Kahlen auf insgesamt 134 Seiten. Die zweite Datei beinhaltet Scans der Zeichnungen aus dem Reisetagebuch und der Korrespondenzen von Kahlen, mit seiner Familie in Deutschland, aber auch mit der Deutschen Botschaft und Herrn Zagalog auf 99 Seiten. Die Korrespondenz liegt in verschiedenen Sprachen vor: Deutsch, Englisch, Russisch und Mongolisch. Dieser Aufbau hebt sich stark von dem der anderen vier Tagebücher ab. Aus vertraglichen Gründen und dem Schutz von Persönlichkeitsrechten sind die Reisetagebücher nur auf Nachfrage zugänglich. Kontaktieren Sie hierzu bitte x-asia@sbb.spk-berlin.de. Zur Sammlung Kahlen gehören auch insgesamt 28 Dokumentarfilme, deren Material während der beschriebenen Reisen gedreht wurde. Aus den Reisetagebüchern ist erkennbar, dass die Ideen zu einigen Filmen bereits vor Reiseantritt bestanden (z.B. im Fall des Dokumentarfilms über Thang-stong-rgyal-po), andere hingegen spontan während der Reise entwickelt wurden (z.B. im Fall des Dokumentarfilms über die Inthronisation des Serkong Rinpoche). Die Filme entstanden in den 1990er Jahren. Aus vertraglichen Gründen sind die Dokumentarfilme nur auf Nachfrage zugänglich. Bitte kontaktieren Sie hierzu x-asia@sbb.spk-berlin.de.Fotos

Reisetagebücher

Dokumentarfilme

Answered Before Questioned II (Akong Rinpoche)

Dauer: 00:08:29 h

Jahr: 1986

Land: Deutschland

Akong Rinpoche, ein tibetischer Dharmalehrer der Kagyüpa-Linie, zu Gast in der Ruine der Künste Berlin. Gebeten, über Awareness (Aktives Wahrnehmen und Bewusstsein) zu sprechen, sehen wir hier eine Ansammlung seiner Schweigeminuten, die Raum lassen, selbst aware zu sein.

Der Dämon im Stein

Dauer:01:54:05 h

Jahr: 1988

Land: Indien/Deutschland

The 14/15th century Tibetan mahasiddha Thang-stong rGyal-po (spoken:tungtonggyulpo) coined by Wolf Kahlen as a Leonardo of Tibet, because of his many genious activities, is the founder of Tibetan theater A-lche lha-mo. His plays are known well, but a missing link for a proof of this assumption had not yet been searched for. Kahlen found it in 1988 in Spiti: this until then undocumented ceremony, thought to have vanished by long, called Pho-bar rdo-gcog (Breaking of the Stone), incorporates within a pre-buddhist (Bon) ritual a history lesson. The astounding dramaturgy of the event obviously is a masterpiece. There might have been changes in the run of more than 500 years. But the ritual repeatedly was attributed to the Great Magican, and is still practiced today in the high plain deserts of Spiti, a country secluded by mountain passes and cut off from the rest of the world by politics, since it is neighbouring Tibetan Guge, Tsaparang and Tholing, in the most eastern corner of Himachal Pradesh, India, at the ‚Chinese‘ border. The content of the ritual are several differently accentuated tries first to ask friendly, then ban, then chase or force a demon, who has hidden inside a rock of a temple doorstep, to leave the place, since he is the originator of an epidemic disease in Lhasa. Blessings, offerings, sword dances and the use of the magic dagger (phur-bu) are all in vain. Finally, to set the demon free, the rock is placed on the chest of an initiated one in trance, and smashed by a river boulder. The historical part within the two hours ritual is structured like a funny event in the beginning, when a nomad pretends to be a buddhist believer, later discovered as an enemy of „religion“ in general, as the „Wild King of the North“ himself, who has to be killed finally. This input calms down the dense tension of the ritual, then leads up step by step to the final solution of the ritual. The film is one of the results of the Wolf Kahlen lead First International Thang-stong rGyal-po Expedition 1988, and shows the search and finding of the fully recorded, here abbreviated ceremony. It is both a sensational scholarly research, and, since seen by an artist, an emotional loaded experience.

Tibets Leonardo - Der Architekt und Eisenkettenbrückenbauer

Dauer: 00:52:49 h

Jahr: 1985-1995

Land: Tibet/Indien/Deutschland

The Crazy Mahasiddha (magic enlightened one) Thang-stong rGyal-po (spoken tung-tong gyal-po) 1364-1485, was one of the most illustrious personalities of Tibet in the middle ages. During his extremely long life, in a time of renaissance of Buddhism, he‚ the king of the empty plains‘ started a number of outragious innovations, of which some changed Tibet dramatically until today, others vanished. The methods he used were the one of a ‚smyon-pa‘, a crazy holy one. If we, at the Thang-stong rGyal-po Archive Berlin, had had not translated his biography in detail and made research over the years since 1985 to prove it, his vital and energetic deeds would otherwise be undiscovered and unbelievable. He not only invented and built iron-chain-bridges, which do not corrode until today, started the Tibetan opera, developed medicines, still used today, influenced the iconography of paintings, sculpted statues, composed work songs, invented a revolutionary type of architecture, today vanished, but also wrote poetry, taught to bridge the gaps between philosophical schools of his time, and went into retreats to meditate several times for years on his life long nomadic journey between Pakistan and Assam of today. This second film (the first called ‚The Demon in the rock‘ documents the ‚Breaking of the Rock‘ ritual that originated the Tibetan theater) as an example of his work, shows among other discoveries his spectacular iron-chain bridge, discovered by us in 1988, and a choerten architecture at Riwoche, and tells the story of their erection in the original words of his so far unpublished biography. (Six further films on his other ‚occupations‘ shall follow)

Vom Leben und Sterben und der Wiederkehr des Serkong Rinpoche. Und seine Inthronisation im Kloster Tabo in Spiti

Dauer: 01:59:35 h

Jahr: 1988

Land: Deutschland/Indien/Tibet

Am 27. August 1983 starb einer der einflussreichsten Lehrer des tibetischen Buddhismus allgemein, seiner Ikonographie, der Orakel, des Kalachakra-Rituals

und der philosophischen Disputation im Besonderen, der Debattiermeister und lebenslange enge Vertraute seiner Heiligkeit des XIV. Dalai Dalai, Tsenshap Serkong Rinpoche im 4200 Meter hohen Ort Khibber im Land Spiti an der tibetischen Grenze, wenige Tagereisen von Guge, Tsaparang oder Tholing entfernt, wenn nicht die chinesische Grenze eine Trennung gesetzt hätte. Er starb als Tantriker in der Praxis des Donglen, des Übernehmens von Leid, Gefahr oder Tod eines anderen. Im Mai 1988 wurde seine Wiedergeburt in Lhari in Spiti entdeckt und er wurde im September, 5-jährig, als Mönch ordiniert und als Tulku inthronisiert.

Der Film erzählt vom Leben des „alten“ Serkong,

seinem Sterben und dem, was die Bewohner des Landes wie Wunder erlebten und macht mit dem „normalen Lausejungen“ vor den Feierlichkeiten

im Elternhaus vertraut, begleitet ihn durch die Nacht, in der ihm die Haare geschnitten und er in Roben gekleidet, und im Morgengrauen zum tausendjährigen Koster Tabo gebracht wird. Dort erwarten ihn Hunderte aus allen Landesteilen und den benachbarten Ländern Sikkim, Ladakh, Mustang und Dolpo, er wird feierlich in drei Tagen inthronisiert und, geduldig segnend, verehrt, bis am Ende der Tage drei Orakel in Trance gehen, um ihm die Zukunft zu sagen.

Dieses einzige, authentische Dokumentationsmaterial des ebenso schlichten wie würdevollen Geschehens aus der Einöde der Hochwüsten Spitis ist nicht nur von hohem historischem, buddhistisch philosophischem Wert, sondern auch, da durch die Augen des Künstlers gesehen, berührend und mitnehmend.

Der Film konnte nur in tätiger Hilfe und voller Sympathie des Klosters Tabo, seiner Mönche und seines Abtes Sonam Wangdu, der Initiative des langjährigenDieners Serkong Rinpoches, Ngawang und durch die minutiösen Beschreibungen des Lebens durch seinen engen Schüler und Übersetzer, Dr. Alexander Berzin

und das aufopferungsvolle Expeditionsteam Padma Wangyal, Marek Kalmus und Waldemar Czechowski,

verwirklicht werden.

Es gibt außer der deutschen noch eine tibetische Version, mit der wir den Tibetern das zurückgeben wollen, was ihnen gehört, der Film ist frei von westlichen Fiktionen, Utopien oder Tagträumen und von allen politischen Machtspielen, die wie es die Geschichte gezeigt hat, auch vor Findungen von Reinkarnationen nicht halt machen.

Unterm Himmel - Auf der Erde - (Pflügen in Spiti)

Dauer: 00:21:01 h

Jahr: 1988

Land: Indien/Deutschland

Mai 1988. Unterhalb des Klosters Kye, 3000 Meter und mehr hoch im tibetischen Spiti.

Das Tal schallt wieder von rhythmischem Gesang und Arbeitsbefehlen an die Dzos.

Eine Familie pflügt die noch wintersteinharte Erde. Biblische Bilder: Dicht unterm Himmel, fest verhaftet auf der Erde.

Die Männer, die den Holzpflug führen, singen, wie in Tibet üblich, einen Arbeitsgesang.

Mancher dieser Gesänge stammt von ‚Tibets Leonardo‘ Thang-stong rGyal-po;

von diesem hier wissen wir das nicht, oder ist dieser eher nur in seiner Wiederholung,

wie die Perlen der Gebetskette, ein rein mantrisch-suggestiver Reim?!

Die Erdscholle lässt sich nicht einfach brechen;

mit der Hacke und im Zerschmettern der Brocken von oben herab mit den bloßen Händen müssen sie nachhelfen.

Das weite Hochplateau zwischen den Bergketten zu beiden Seiten

liegt im harten Sonnenlicht und kalten Windstößen in voller Blöße da.

Fels, Stein und Staub: Erde in allen Aggregatzuständen.

Über allem auf einem Einzelfelsen als Krönung das Kloster. Verhaftete unten und Nicht-verhaftet-sein-Sollende oben.

Dicht beieinander.

Dreimal Chi - Die Urkraft Chinas

Dauer: 00:50:36 h

Jahr: 1990

Land: China

Drei Arten der Lenkung der von den Chinesen Chi genannten inneren geistigen und tatsächlichen Kräfte, die den Körper und die Seele wie ‚Wind‘ (Chi) durchströmen: Die bekannte Form des Tai Chi (Schattenboxen), hier am schönsten Ort Chinas, dem Ufer des Westsees in Hangzhou, der alten Kaiserstadt, im Morgengrauen von Laien und Meistern ausgeübt. Die zweite Art das Chi zu leiten, ist eine hier erstmals gezeigte sensationelle Art, sich Chi-Kräfte von heiligen Bäumen zu holen, in Trance zu fallen und seine Probleme und Krankheiten aus dem Körper zu schreien, zu weinen oder zu schütteln. Das ist eine rigide verbotene Form einer uralten Praxis, die in einem sozialistischen Staat deshalb gefährlich ist, weil die Menschen sich ungehemmt in dieser Trance äussern könnten. Janov-artig. An einem nicht benannten Ort in Peking im eiskalten Winter. Der dritte Chi Gong -Praktizierer ist ein aussergewöhnlicher traditioneller Chinese, der tatsächlich in der Lage ist, die Chi-Kräfte um seinen Körper herum zu kontollieren, wie Puffer wirken zu lassen oder wie Waffen einzusetzen. Angreifer fliegen von ihm meterweit weg, bevor sie ihn berühren können. In Nahaufnahmen sieht man das sehr deutlich. Alle drei Arten sind kommentarlos, im Einverständnis mit den Praktizierenden gefilmt.

Wolken die Berge versetzen

Dauer: 00:36:32 h

Jahr: 1990

Land: China/Deutschland

China’s secret soul connection to nature are The Yellow Mountains (Huangshan). Emperors, hermits, artists and philosophers went into retreat here. Numberless works of art, paintings, poetry, pieces of music, or philosophical treatises were created here. In memory of the impressions of these imagination startling ranges. Most parts of the year hidden in clouds. Ageless pine trees shaped by storms and weather survive as models for bonzais. What generations of Chinese artists painted, here you find it. Their styles seem having been pure naturalism ever. The only permament phenomenon of our world, the changes of and in all, here you see it as a never ending dance and play of the forces of nature. Days in clouds and rain and wind. Huangshan is in every Chinese’ heart. It is a part of the national character, a raw material of Chinese Ethnology. But then the tourists came…

Mit meinen Gelben Augen

Dauer: 00:08:02 h

Jahr: 1999

Land: Tibet/Deutschland

Mit meinen Gelben Augen ist das einzige Stück, in dem Wolf Kahlen über sein Verhältnis zur Politik Chinas gegenüber Tibet spricht. Der Vortext ist ablesbar in den Bildern hier und beschreibt die Situation.

Während die aus der großen Meditationshalle im Kloster Kumbum im Nordosten Tibets nach den Frühgebeten bei eisiger Kälte strömenden Mönche das Eingangsportal auf ihn zu passieren, blendet er langsam ein, wie er sich gelb werdend und den Blick getrübt fühlend, mit gelben Augen und gelber Haut dann eine Hepatitis durchlebt und später der zeitweise ‚gelbe chinesische Blick‘ sich wieder klärt. Die sich trübende und wieder klärende goldgelbe tibetische Farbe als Metapher eines mentalen Prozesses. Ein Ausnahmestück, und das nur, weil er in eben diesem Kloster ‚taersi‘ (chin.), das wie einige wenige andere noch heute unter der Obhut des Panchen Lama steht, der Ende Jamuar 1989 in Shigatse im Kloster Tashilunpo nach seiner lange Jahre erwarteten Rückkehr und nach erstmaliger Krtik an Chinas Tibetpolitik kurz vorher, ‚plötzlich‘ verstarb, wie es offiziell heisst, und der Filmemacher selbst einige unangenehme Erfahrungen in beiden Klöstern gemacht hat, die fest in chinesischer Hand sind, es gibt eingeschmuggelte, falsche Mönche dort.

Der Lama,die Jurte, das Orakel Unterwegs mit einem Lama in der Mongolei

Dauer: 01:48:00 h

Jahr: 1994 (1995)

Land: Mongolei/Deutschland

1994 ist Wolf Kahlen mit dem mongolischen Lama-Werdenden Zagdag zwei Monate unterwegs in den Jurten, auf Pferde- oder Yakrücken in der Steppe. Oder in des Lamas Jurte einen Steinwurf vom Kloster Ganden in Ulan Bataar entfernt oder in Karakorum, Dchingis Khans Residenz, heute Erdene-Zu genannt. Der Künstler ist eigentlich auf den Spuren eines tibetischen Mahasiddhas mit Namen Thang-stong rGyal-po, dem Leonardo Tibets, während er hier Tag und Nacht eines Lamas aufzeichnet. Seine Verpflichtungen den besuchten Nomaden gegenüber, Segen, Hoffnung oder Orakel gebend. In besonders langsamen und langen Kamerabwegungen kommt man so tatsächlich in das andere Zeitgefühl und ein zirkuläres, kein lineares gemäß der Buddhistischen Philosophie. Dank gilt dem Lama, Lama Sanjdorj, Kloster Ganden Tegchoeling, den Äbten und Mönchen von Erdene Zu, Bereven, Zumod und anderen, Jhado Rinpoche und Thubten Tashi, Bakula Rinpoche und Soneam Wangchucl, Majciech Goralski und vielen anderen.

Dakinis in Jurten - Chöd-Meisterinnen der Mongolei

Dauer: 01:37:59 h

Jahr: 1994

Land: Deutschland/Mongolei

Die buddhistische Vajrayana-Praxis des Rituals Chöd wurde vor der Zerstörung bzw. Selbstaufgabe des Lamaismus in den 30er Jahren in der Mongolei besonders intensiv von Frauen ausgeübt, die – auch ohne Ordination, die nicht möglich war- ein Leben als Nonne führten. Wenige – alle heute weit über 8o Jahre alt – haben überlebt, und, 60 Jahre verboten, heimlich – jetzt wieder verehrt – praktiziert. Die Praxis des Chöd fand in der Steppe, in der eigenen Jurte, den Einöden der Berge oder auf Friedhöfen statt. Das Ritual hat zum Ziel, in Furchtlosigkeit, symbolisch, aber tief empfunden, den eigenen Körper den Dämonen zum Fraß anzubieten, sich damit von allem Eigen-Sinn am Leben zu trennen, um so selbstlos werden zu können. Der Film ist ein Porträt zweier herausragender Frauenpersönlichkeiten, Chöd-Meisterinnen, einer männlichen Wiedergeburt einer göttlichen Dakini, und einer neuen, in Tibet ausgebildeten Chöd-Meisterin, die junge Mädchen in der Praxis ausbildet. Die Chöd-Meisterinnen lebten (zwei sind inzwischen verstorben) im einsamen Osten, in der Wüste Gobi oder jetzt auch wieder in und um Ulan Bataar. Der Film „enthüllt“ nicht die Privatheit der Praxis, sondern dokumentiert einfühlsam, sachlich die Aura der Chödmas.

Üüloo tak - Mongol Door Slam

Dauer: 00:01:53 h

Jahr: 1996

Land: Mongolei/Deutschland

Die Eingangstür zur Universität von Ulan Baatar ächzt üüüloooo und schlägt tak tak tak, endlos.

Obo Frühlingsritual auf einem Heiligen Berg in der Mongolei

Dauer: 00:34:00 h

Jahr: 1996

Land: Mongolei/Deutschland

Buddhistisches Frühlingsopfer auf einem der vier heiligen Berge um Ulan Bataar herum. Nach einem brutal kalten Winter mit viel Viehverlust und verheerenden Steppenbränden, die noch die endlosen Weiten, die den Weg zum Berg umgeben, einnebelnd ausglimmen. Junge Nonnen (vor zwei Jahren waren sie noch Lernende gewesen und im Film ‚Dakinis in Jurten‘ zu sehen) und ein Mönch zelebrieren mit Gläubigen auf dem Gipfel des Berges das Rauchopferritual an einem Obo, dem Steinhaufen, der bei Erreichen des Gipfels immer im Uhrzeigersinn umwandelt wird.

Choboi, 87 Lama Mongole Chödpa

Dauer: 00:53:17 h

Jahr: 1996 (1997)

Land: Deutschland/Mongolei

Eine Handvoll (sehr) alter überlebender Mönche der Mongolei sind wie Akkumulatoren der geheimen spirituellen Traditionen und Linien und des zurückgehaltenen historischen Wissens seit der Auslöschung des Buddhismus, einige siebzig Jahre zurück. Wie Batterien haben sie die Weisheiten gespeichert oder verloren. Einige Zellen sind bereits abgestorben. So wie ein Akkumulator seine Energie überall dahin wieder abgibt, wo sie abgezapft wird, so können sie ihr Wissen jetzt für geistige wie profane Interessen nutzen. Und das tun sie auch.

Choboi Lama, ein 87-jähriger praktiziert noch immer Chöd, ein Ritual zur Selbstauflösung des Ego, symbolisch des eigenen Körpers, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Das Dokument zeigt das ganze Ritual in seiner kürzesten Version. Es zitiert die notwendigsten Textpassagen, zeigt aber keine geheimen Praktiken auf den Friedhöfen. Selbst, wenn ich sie gesehen habe, würde ich sie nie zeigen. Das tut man nicht als sensibler Buddhist. Die sollte man nur in Kunstwerken zeigen.

What’s new in Mongolia Greenhorse

Dauer: 00:28:00 h

Jahr: 1994/98

Land: Mongolei/Deutschland

In einer verlassenen russischen Armeebaracke versuchen junge mongolische Künstler die Wende auch künstlerisch zu vollziehen, zu tun, was sie immer schon wolten und das, was man heute so tut. Sie tun sich schwer, nennen sich quasi traditionell Greenhorse, ein Pferd muß in der Mongolei immer dabei sein und jetzt ein grünes eben. Aus dem sozialistisch schlecht archivierten und noch schlechter bewachten Museum des Bogdo Khan sind wertvolle Zanabazar-Statuen gestohlen worden und finden sich im Fluß wieder auf, schreibt der Mongol Messenger. Und Wolf Kahlen stellt auf Einladung der Greenhorse Society seine Videoskulptur ‚Aus dem Bauch‘ als Großfoto in Grün aus, ein Videomonitor war nicht einfach aufzutreiben. Und zeigt seine Tibet-Videos im Indian Cultural Center und in der Deutschen Botschaft. Und was sonst noch…

Laser Buddhism

Dauer: 00:10:23 h

Jahr: 1999

Land: Taiwan/Deutschland

Die zunächst grundsätzliche Akzeptanz des Existierenden als Prinzip im Buddhismus zeigt sich im herrlichen Adaptieren der neuen Technologien auch der klassischen Tempel im sehr traditionell chinesischen Taiwan. Laser, Computer, Neon, Lautsprecher, Photographie oder Kameras, Internet. Im Land der hersteller dieser Werkzeuge der Erkenntnis.

While at Lhasa…in Kathmandu and New Delhi...

Dauer: 01:17:21 h

Jahr: 1988

Land: Nepal/Tibet/Indien/Deutschland

Drei-Kanal-Installation. Auf drei nebeneinanderstehenden Monitoren sind drei ‚zeitgleich‘ verlaufende Geschehen an drei Orten der Welt zu sehen. While at… eben in Lhasa die Pilger sich vor dem Johkang auf die jahrtausendealten, inzwischen blankpolierten Steinplatten niederwerfen und ihr Ngöndro-Ritual ausführen, handeln die Händler in New-Delhi unermüdlich bis in die Nacht (Untertitel des Videos: Wenn es hell wird, wird es dunkel) oder gehen die Nepalesen in Kathmandu ihren Straßenbeschäftigungen nach, nicht ohne an einem kleinen Hindutempel Halt zu machen, die Glocke zu läuten, ein Blumenopfer zu bringen oder zu beten…im Vorbeigehen. While at…

( Untertitel: Wenn es hell wird, wird es dunkel)

Torii

Dauer: 00:10:53 h

Jahr: 1999

Land: Japan/Deutschland

Auch in der Vergangenheit

kann man vorwärtsgehen.

Wie in einem Spiegel.

Gedanken spielen in alle,

kommen aus allen

sechs Himmelsrichtungen.

Wie in einem Spiegel.

Ein Torii ist im Shintoismus Japans

ein Tor zu einem heiligen Schrein

oder in eine solche Zone.

Tausende gespendete Torii führen in Kyoto

zum Fushimi Inari Taisha,

wo als Allerheiligstes ein Spiegel gezeigt wird.

Umgeben wird der Schrein

von einem sehr grossen Friedhof.

Sich in der Vergangenheit spiegeln,

vorwärts und rückwärts.

Sacrifice

Dauer: 00:06:05 h

Jahr: 2011

Land: Nepal/Deutschland

In blutigen Opferungen für die Göttin Durga in Nepal gibt es nur Opfer auf beiden Seiten:

Die Tiere und die Opfernden leiden, auch, wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht.

Es ist ein allzusehr eingeprägtes Zugeständnis, eine pure Gewohnheit,

aber unter der Haut sehen wir in seltenen Momenten andere, erschrockene Reaktionen,

und sei es nur für den Bruchteil eines Sekunde.

Kali – Wut und Hoden

Dauer: 00:22:19

Jahr: 1988

Land: Nepal/Deutschland

Wilde Zeiten – Muttergöttin Kali

Kali – Blutige Gottheit

Kali – Blutige Geschäfte einer mitfühlenden Göttin

Kali – Die Zeitmacherin

Dakshin-Kali in Nepal

Kali – Wilde Göttin

Zeit an oder aus: Die Hindugöttin Kali

Leben an oder aus: Die wilde Göttin Kali

Die erhaltende und die zerstörende Göttin Kali

Blut, Leben, Zeit und Tod

Leben schenkend, Tod bringend, die Zeit beherrschen: Kali in Nepal

– Was andere über sie geschrieben haben

Staub auf dem Spiegel

Dauer: 00:21:48 h

Jahr: 1986/Edition Ruine der Künste Berlin 2011

Land: Tibet/Deutschland

Hauptdarsteller sind der Filmprojektionsstaub, die Fussel und Patzer, die langsam vor der Himalayalandschaft erscheinen und wieder vergehen: Störenfriede unserer Wunschvorstellungen, Staub auf dem Spiegel unserer Illusionen von Tibet. Auch der Potala ist gestört. Ein Film über den Zustand Tibets 1986.

Scrolling my Bhutan diaries with my Dharma-Biographer N.T.

Dauer: 00:39:10 h

Jahr: 2010

Land: Deutschland

Norbert Tefelski, mein derzeitiger Biograph und ich blättern durch die Tagebücher, Skizzenhefte, Manuskripte meiner Arbeit als Berater in Kunst und Architektur in Bhutan 1985. Erinnerungen gelesen, fallen wieder ein, Skizzen von meiner Frau Barbara und meine tauchen auf, Bleistiftzeichnungen junger kunststudierender Mönche in einem Übungsheft visualisieren Götter, Göttinnen, Tiere, Wolken und Ritualsymbole getreu der jahrhundertealten Ikonographie. So entfaltet sich eine Atmosphäre des Vorortseins. Wir reden natürlich Deutsch.

Night walk in Mongolia

Dauer: 00:04:12 h

Jahr: 1994

Land: Mongolei

Ein linke Trekkingschuh der Mongoleireise liegt mit durchbrochener Sohle auf einem kleinen Fernseher, der mit Staub bedeckt ist. Unter dem Staub flimmert er noch und Miniaturfussabdrücke scheinen sich zu bewegen. Bei Nacht, Regen und Donner.

The MOMENT we MET in MONGOLIA

Dauer: 00:15:01 h

Jahr: 1996

Land: Mongolei

(Un)mögliche Begegnung auf der Fahrt zu einem Heiligen Berg nahe Ulan Bator: You can’t fix the moment, wenn das Video der Hinfahrt (natürlich) vorwärts läuft, das der Rückfahrt rückwärts. Wenn nur für einen Bruchteil einer Sekunde sich beide Fahrten treffen. Einen Wimpernschlag lang.

By the way – übrigens, Beijing winter 1990.

Dauer: 00:27:43 h

Jahr: 1990

Land: China/Deutschland

Aneinandergereihte ‘Reste’ bisher nicht benutzter dokumentarischer Situationen aus Beijing im Winter 1990.

By the way – übrigens Kumbum 1990

Dauer: 01:34:22 h

Jahr: 1990

Land: China/Deutschland

Aneinandergereihte ‘Reste’ bisher nicht benutzter dokumentarischer Situationen aus Kumbum im Jahr 1990.

By the way – übrigens Lanzhou

Dauer: 00:22:15 h

Jahr: 2016

Land: China/Deutschland

Aneinandergereihte ‘Reste’ bisher nicht benutzter dokumentarischer Situationen aus Lanzhou im Jahr 1990.

Winter wait at Lanzhou Bus Terminal

Dauer: 00:17:13 h

Jahr: 1990

Land: China/Deutschland

Es handelt sich um Aufnahmen von Passanten in der Wartehalle des Busbahnhofs in Lanzhou. Laut des entsprechenden Reisetagebuchs wurde Kahlen während der Filmarbeiten kurzzeitig festgenommen, da solche Aufnahmen, gerade auch wenn Militärpersonal zugegen war, nicht erlaubt war. Das Material wurde auf der China-Reise 1990 gefilmt.

Taklamakhan, Making Of

Dauer: 00:10:49 h

Jahr: 1996

Land: China/Deutschland

Das Videodokument zeigt das Einstempeln chinesischer Schriftzeichen von Duo Duo mit Brenneisen in uighurische Fladenbrote (nan) im Hofhaus von Song Dong + Yin Xiuzhen. Die Arbeiten wurden Teil der Ausstellung Wolf Kahlen: Nichts als Staub im Beijing Art Museum.

Literatur und Quellen

Quellenangaben

Reisetagebücher von Wolf Kahlen

:: Kahlen, Wolf und Kahlen, Barbara (1985, 2012 digitalisiert): Diary Asien 1985

:: Kahlen, Wolf (1986, 2012 digitalisiert): Diary Asien 1986

:: Kahlen, Wolf (1988, 2012 digitalisiert): Diary Expedition 1988

:: Kahlen, Wolf, (1990, 2012 digitalisiert): Diary Peking Tibet Winter 1990

:: Kahlen, Wolf (1994, 2012 digitalisiert): Diary Mongolia 1994

:: Kahlen, Wolf (1994, 2012 digitalisiert): Diary Peking Mongolia 1994 Tagebuchskizzen Dokumente

Weitere benutzte Literatur

:: Gyatso, Janet (1986): Thang-stong rGyalpo, Father of the Tibetan Drama Tradition: The Bodhisattva as Artist (S. 91-105); in: Zlos-gar Perfoming Traditions of Tibet

Weiterführende Literatur zu Thang-stong-rgyal-po

:: Stearns, Cyrus (2007): King of the empty plain – The tibetan iron-bridge builder Tangtong Gyalpo, Ithaca, Boulder Snow Lion Publications

:: Gerner, Manfred (2010): Chakzampa Thangtong Gyalpo – Architekt Philosoph Kettenbrückenbauer, Fulda, Gyalpo-Edition

Publikationen von Wolf Kahlen zu seiner Sammlung und Thang-stong-rgyal-po

:: Kunst in der Ruine – Modell für Bhutan. In: Indo Asia, Stuttgart, 28/1986, S. 65-71

:: Der Mahakala Thang-stong rGyal-po – ein Leonardo Tibets. In: Dharma-Nektar, 3/1990, S. 18-20

:: Der Dämon im Stein – Wiederentdeckung eines mittelalterlichen Rituals im verborgenen Spiti,. In: Junges Tibet, Sept. 1990, S. 45-49

:: The Ceremony of Breaking the Stone – Pho bar rDo gcog – Georges de Roerich. In: Roerich Society, Leningrad, 1990, S. 49-57

:: Tibets Leonardo. In: VDI-Nachrichten, Düsseldorf, 1990, S. 90-100

:: Thang-stong rGyal-po – A Leonardo of Tibet. In: European Bulletin of Himalayan Research, Südasien-Institut Heidelberg, Number 3, 1992, S. 40-45

:: Teilnahme an der Schöpfungsordnung. In: Steckel, Helmut: Tibet eine Kolonie Chinas, Ryder, Hamburg, 1993, S. 107-114

:: Thang-stong rGyal-po – A Leonardo of Tibet. In: Anthropology of Tibet and the Himalaya, University of Zürich, 1993, Ed. by Charles Ramble and Martin Brauen, S. 138-149

:: The „Renaissance“ of Tibetan architecture in the 15th century by Thang-stong rGyal-po. In: Archív orientálni. 62/1994, S. 300–314

::Thang-stong-rGyal-po, Leonardo da Vinci Tybetu. In: Dialog mie̜dzykulturowy , Warszawa, 1994, S. 93-99

:: Thang-stong rGyal-po – A Leonardo of Tibet. In: Hemispheres – Fieldwork Reports, Warszwawa, 9/1994, S. 152-156

:: ‚König der Weiten Ebenen‘ Der tibetische Mahasiddha Thangtong Gyalpo. In: Kadyü Life, Mechernich, 19/1995, S. 37-43

:: Videodokumentationen Tibet/Mongolei. In: Mandala, Mechernich, 1995

:: Dakinis in Jurten. In: Mandala, Mechernich, 6/1996, Mechernich, S. 39-42

:: Tsa Tsa – Die Erdgedrückten. In: Neue Keramik 3/1996, S. 58-61